Le projet ERABLE étant un projet d’exploitation agricole produisant des fruits & légumes, il convient de s’intéresser à la production maraichère en France.

1 - La production maraichère en France

Dans un rapport de 2020, L’Agrimer récapitule les différentes statistiques sur la production marechaire. La France est le 4e pays producteur de fruits et légumes en Europe, après l’Espagne, l’Italie et la Pologne 1.

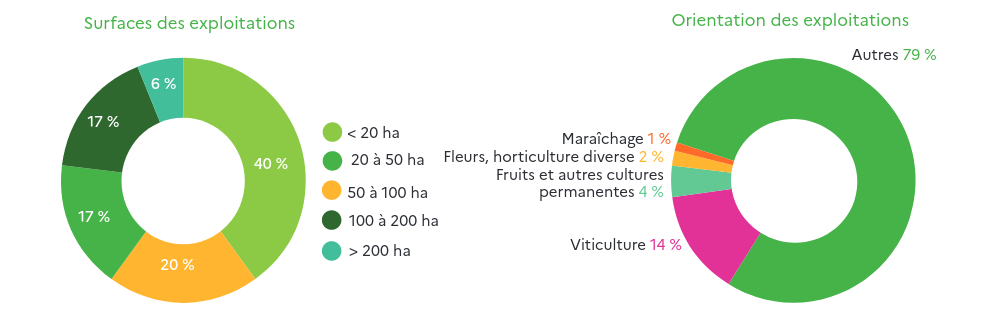

l’enquête structure 2017 dénombre 428 530 exploitations en France hexagonale, réparties sur une superficie agricole utilisée (SAU) de 26 791 216 hectares.

Sur les chiffres de la figure précédente, on constate que la production maraîchère française représente 5 % des exploitations agricoles et que la majorité des exploitations font moins de 20 Hect.

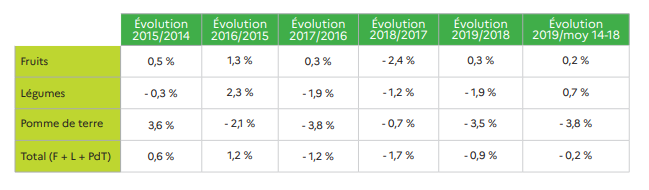

Concernant la consommation de fruits et légumes, la figure suivante présente l’évolution de la répartition annuelle de la consommation des ménages en volume.

1.1 - Les appelations

Un des aspects importants de la production maraîchère en France concerne les Appellations d’Origine. Les appelations sont des labels qui garantissent l’origine d’un produit en terme de fabrication et de terroir.

Un terroir est une zone géographique particulière où une production tire son originalité directement des spécificités de son aire de production. C’est donc un espace délimité dans lequel une communauté humaine construit au cours de son histoire un savoir-faire collectif de production. Le terroir est fondé sur un système d’interactions entre un milieu physique et biologique et un ensemble de facteurs humains.

Les Appellations d’Origine sont catégorisées:

-

l’Appellation d’Origine Protégée (AOP) : produits dont toutes les étapes de production sont réalisées selon un savoir-faire reconnu dans une même aire géographique.

-

l’Appellation d’Origine Contrôlée (AOC) : produits répondant aux critères de l’AOP et protègeant la dénomination sur le territoire français.

C’est donc la notion de terroir qui fonde le concept des Appellations d’Origine.

Exemples d’AOC : Abricots rouges du Roussillon, Châtaigne d’Ardèche, Figue de Solliès, Noix de Grenoble, Pomme du Limousin, Lentille verte du Puy.

Il existe par ailleurs des labels.

- Le Label Rouge est un signe national qui désigne des produits qui ont un niveau de qualité supérieur par rapport aux autres produits similaires habituellement commercialisés. A toutes les étapes de sa production, le produit Label Rouge doit répondre aux exigences définies dans un cahier des charges, validé par l’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO). De plus, le contrôle du respect des exigences et de la traçabilité des produits est géré par un organisme certificateur indépendant.

Un produit Label Rouge peut bénéficier simultanément d’une Indication Géographique Protégée ou d’une Spécialité traditionnelle garantie, mais pas d’une Appellation d’Origine (AOC/AOP).

- L’Indication Géographique Protégée (IGP) identifie un produit agricole, brut ou transformé, dont la qualité, la réputation ou d’autres caractéristiques sont liées à son origine géographique. Elle s’applique aux secteurs agricoles, agroalimentaires et viticoles (En France : 140 IGP liées à des produits agroalimentaires et 76 IGP liées à des produits viticoles).

1.2 - La distribution

La distribution de la production maraîchère en France se divise en deux catégories bien distinctes: la production destinée directement aux consommateurs et la production destinée aux industries de transformation.

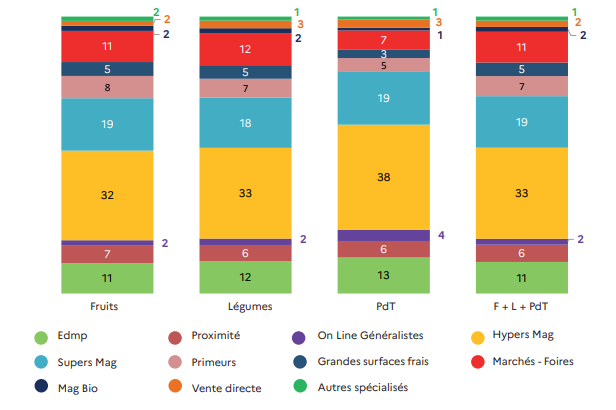

Sur les chiffres clef du rapport de FranceAgrimer 1, on peut voir la répartition des modes de distribution en France. La figure suivante montre les données en 2019 la répartition en volume des achats des ménages dans les principaux circuits de distribution (en %).

2 - Les circuits courts

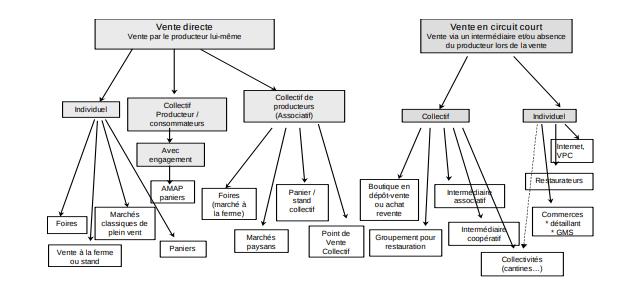

le terme de circuit court est un terme générique qui désigne un circuit de distribution dans lequel intervient au maximum un intermédiaire entre le producteur et le consommateur. Un circuit court englobe différents type de distribution, notamment la vente directe:

- vente à la ferme,

- vente collective (Point de Vente Collectif, panier collectif),

- vente sur les marchés ou les foires,

- vente en tournée,

- vente à distance,

- vente par distributeur automatique.

Un circuit court englobe aussi la vente indirecte:

- vente aux restaurants,

- vente à un groupement d’achat.

La figure suivante issue de 2 résume les différents types de circuits courts.

Contrairement au sens communément admis, le terme de “cicuit court” n’inclut pas la proximité géographique. D’ailleurs, selon le CGDD (Commissariat général au développement durable) 3, le gain en émission de CO2 des circuits courts est très faible. Les circuits courts sont en revanche pertinents sur les questions sociétales car ils sont générateurs d’emploi.

Si l’on souhaite intégrer une proximité géographique, il convient de parler de circuit court local ou circuit court de proximité.

3 - Et le projet ERABLE dans tout ça?

Dans un contexte de développement durable et d’activité secondaire, ce projet s’inscrit dans le cadre des circuits courts et plus précisément des circuits courts locaux.

La question du mode de circuit court de proximité sera abordé par la suite.